*雙關語是修辭技巧中可遇不可求的珍寶,分秒必爭的廣告與犀利睿智的電影、書籍中都有。能夠巧妙地不偏離主題甚至強化主題的雙關語,真令人愛不釋口(您說是不是,陳「錢」總統?)。

※最近看了一部紀錄片:《Religulous》,這是討論宗教信仰的電影,片名直指宗教Religion是荒謬的Ridiculous。

※在Ptt看到一篇文章,有人發文說他看了施寄青所寫的《看神聽鬼》,因而去找書中提到的通靈人問卜,他問家裡的藥局未來生意會如何?通靈人說會非常好而且可以開很久。但事實卻相反,他家的藥局不久就倒了,於是他對指責所謂通靈人都是騙子。這篇看似從神鬼中覺醒的文章,最後留下了這樣一個簽名檔:

愛能遮掩一切過錯。

我父母離棄我,耶和華必收留我。

耶和華是我的牧者,我必不至缺乏。

究竟誰才是騙子?

※佛洛伊德的最後論文《摩西與一神教》中,他大膽假設說:摩西是埃及人;摩西最後被猶太人殺了。

有天主教的朋友對我說:「我想他(佛洛伊德)的觀點應該是很受不信教的人們所接受的吧?不過摩西並非被弒殺而死的,且他的父母為了逃避埃及王下令殺掉全城的男嬰,而將他放到河裡,後來被法老的女兒帶回家收養才因此成了埃及人。摩西是聖經的人物,因此若是我想看這本書必定會先把舊約裡的出埃及記熟讀後,再去看佛洛伊德的摩西,才好弄懂埃及人及猶太人之間的恩恩怨怨。」

這些事,佛洛伊德也都知道(他就是猶太人),然而他使用了符合科學的歸納與演繹法去大膽假設,小心求證雖說不上(應該說趕不上他自身太強大的想像力),但瑕不掩瑜。佛洛伊德歸納了所有古代棄嬰的故事後,找出了一個假設的通則:基本上嬰兒都是由強國所丟棄,被弱國所收養。像最著名的伊底帕斯……因此摩西的故事就顯得很不合理,摩西的故事竟顛倒過來的,一個弱勢的小孩卻被埃及王室收養變成「埃及王子」。

《胡適留學日記》中有一篇提到「證」與「據」的差別:

與人言證與據之別。『詩云:「普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」。而舜既為天子矣,敢問瞽瞍之非臣,如何』?是據也,據經典之言以明其說也。『詩云:「娶妻如之何?必告父母」。信斯言也,宜莫如舜。舜之不告而娶,何也』?是亦據也。

證者根據事實,或由前提而得結論(演繹),或由果溯因,由因推果(歸納):是證也。

吾國舊論理,但有據而無證。證者,乃科學的方法,雖在歐美,亦為近代新產兒。當中古時代,宗教燄方張之時,凡新舊約之言,皆足為論理之前提。創世紀云,『上帝創世,六日而成』。故後之談『天演進化』論者,皆妄談也。此亦據也。其無根據,與吾國之以『詩云』『子曰』做論理前提者正相伯仲耳。

今之言論家,動輒引亞丹斯密、盧騷、白芝浩、穆勒,以為論理根據者,苟不輔以實際的經驗,目前之時勢,其為荒謬不合論理,正同向之引『子曰』『詩云』者耳。

欲得正確的理論,須去據而用證。

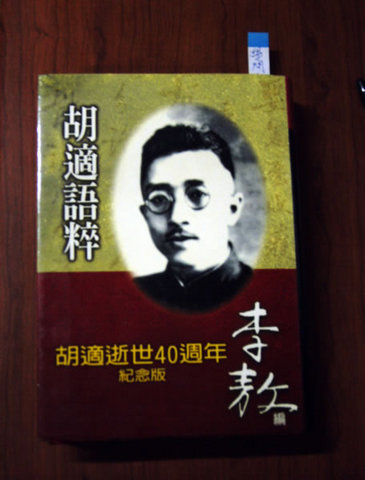

《胡適語粹》P.383收錄〈胡適留學日記‧證據〉

看了聖經(據)跟佛洛伊德的論文(證),何者比較有說服力呢?我不能告訴你,但我相信真理是不證自明的。

※以下的話也是電影《Religulous》的結語:

The only appropriate attitude for man to have about the big questions is not the arrogant certitude that is the hallmark of religion, but doubt. Doubt is humble, and that's what man needs to be considering that human history is just a litany of getting shit dead wrong.